らくだの足あと16歩目 2025.10.3

目次

1.高速道路と獣道:参政党が支持される背景について(藤原辰史)を読んで

2.ありのままをと言われても。結局あまりに非日常、脳内暴風雨の1週間

3.お知らせ・山陰山陽ツアー?などなど

高速道路と獣道:参政党が支持される背景について(藤原辰史・『地平 10月号』地平社)を読んで

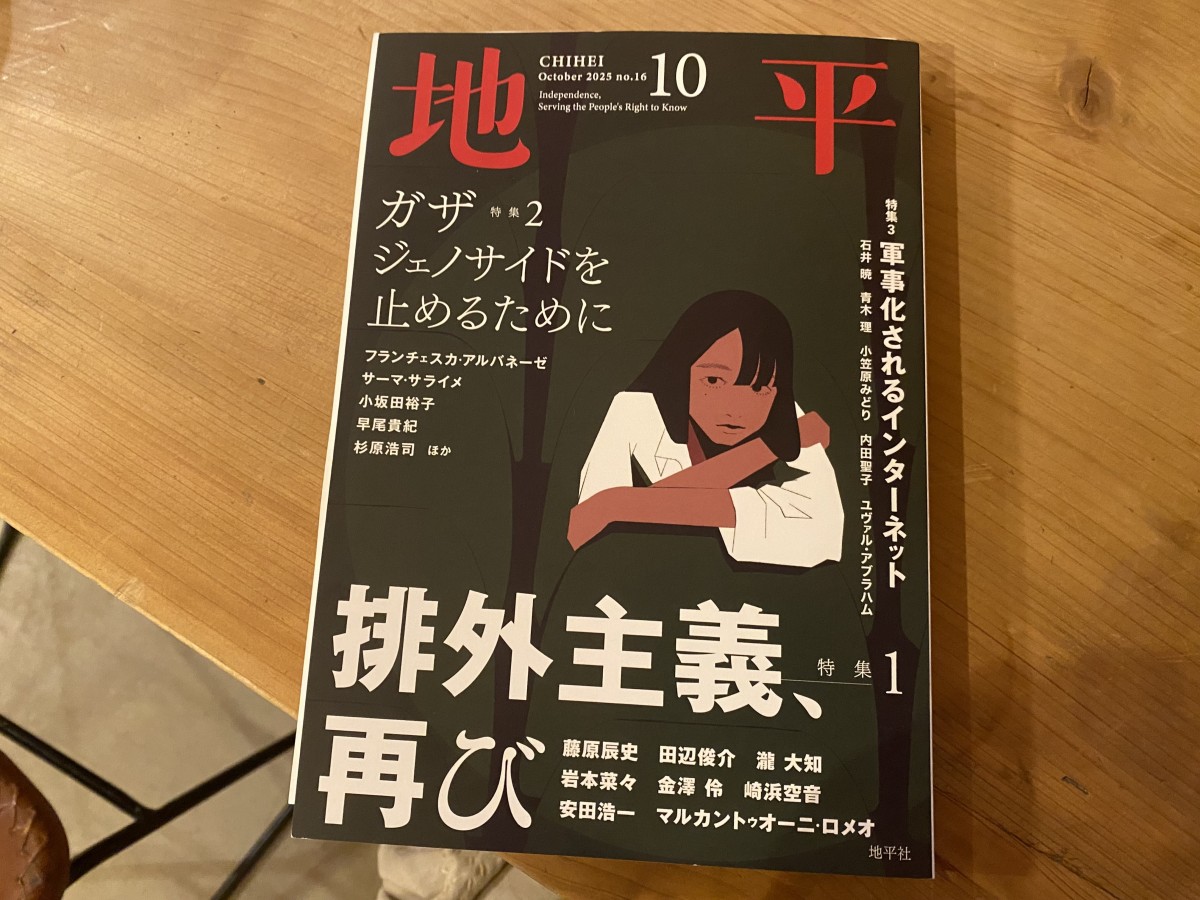

地平社、という2年ほど前にできた出版社から、雑誌『地平』10月号の献本をいただいた。『牛を食べた日』の書評が掲載されたために、送ってくださったようだ。書評のことはInstagramで投稿したので割愛するが、大変ありがたくて、本当に嬉しかった。

表紙に踊る特集テーマがとても興味深く、(この出版社さん自体、私としてはとても共感するテーマを持っていらっしゃる。核について考えるシリーズなど)全て通読はしていないが、パラパラと読んだ。

特集1は、「排外主義、再び」。冒頭に論考を寄せていたのは、人類学者の藤原辰史さんだった。エリート層、インテリ層を「高速道路を利用する人」、貧困層・日々の生活にいっぱいいっぱいになっている人々を「獣道を歩く人」に例え、参政党が支持されたことの背景、問題は何なのか、考える内容だ。冒頭、参政党を支持する実在する人々をモチーフにした、半ノンフィクションの独白が連なる。自営業、非正規雇用のシングルマザー、専業主婦、ポスドク、京都の住人。

印象に残ったのは、ポスドクの独白の中の1フレーズだ。

もう右も左もない。上か下かだ。上のほうでやり合っていることは、こちらには響かないし届かない。

藤原先生は、鬼の首を取ったかのように参政党を批判することを戒め、自分を責める。

(冒頭略・参政党が勢力を伸ばし、日本保守党が二議席も獲得した)現象に対して、私がその見逃せない原因のひとつだと思うのは、これまで述べてきたような日本列島を覆う精神の空洞と行き場のなさを、根っこの部分から理解しなかった私を含む知識人たちや政治家たちの怠慢だと思っている。(中略・意見は述べられるべきだが)しかしだからといって、自分が間違いうる、変わりうる人間である、だからあなたの話を聞きたい、という謙虚さを失ってはならない。批判者は敵に似てくる。人に耳を貸さない敵を批判しているうちに、自分も人に耳を貸さなくなる。

政党が人気を博した昨今の現象が悲惨だと思うのは、それに投票する人びとの知性の貧困さというよりも、人びとの不満のありかを根本から理解できないエリート層の知性の貧困さ、いや浅さである、と私は思っている。浅いというのは、ようするに、そういった人びとの人間の理解が生活世界から著しく遊離している、という意味である。

どこまでが理解し得る不安で、どこからが排外主義となるのか。と藤原先生は問いかける。そして、ナチスも参政党も、「人種主義と混同させる手法」が問題なのだ、と結論づける。海外資本が日本の自然資本、日本の技術、文化を侵食し始めたことへの危機感や拒否反応は理解できることであり、真っ当なものでもある。だが、問題を外国人のせいだ、と単純化させてしまうことは、何の解決にもならない。かえって問題の正当な解決を阻み、高速道路でドライブを楽しむ一部の人(=外国人)(の一部)を引き摺り下ろすことはできても、「高速道路そのものを破壊できない」。

この論考の最後の一文。藤原先生の呻きのようなもの、割りきれない思い、やるせなさ、を感じた。それは本書で行数にして八行にも渡る、一般には悪文とされそうな一文だ。

ナチ党や参政党の支持者たちが、日々の営みのなかで向き合わざるをえない抗いがたい力の暴走に対して、そんなやり方ではなんの意味もないどころか、高速道路の人間を利するだけに終わってしまう、いやむしろ、ナチ党や参政党が高速道路を使用できる側の人間の政党でしかなく、それを批判する人たちの多くもまた高速道路の使い手であって、それを支持した人たちだけがいつまでも暗い獣道で孤立している状況にこそ、終止符を打たなければならないということを、今回の苦い選挙結果は、これでもう何度目なのだけれども、あいもかわらず私たちに伝えていると思えてならない。

話は自分に翻る。前回のニュースレターで、選挙当日のやりきれない気持ちを書いた。↑の藤原先生の心持ちに、どこか通じているように思った。

そしてもうひとつ、8月に配信した私たちのポッドキャスト「あえて気軽に政治の話をしよう1〜3」での、自分たちの発した言葉に対するバツの悪さ、を藤原先生にズバッと指摘されたような気がした。この番組自体、うちうちの3人で気楽に話している、いってしまえばダベっているラジオだから、口をつく言葉が不用意であることは大前提として聞いてもらいたい。だが、それを前提としても、聞き返して概要を作っている時点でどうも引っかかるものがあった。

それは「民度」と「市民のレベル」という言葉である。

単純に、この言葉を発している時の私たちが偉そうで、これでいいのだっけ、とモヤっとしたものを感じた。民度が低くなっている、という発言には、往々にして、「自分」は含まれない。自分は別として、というニュアンスが滲む。民度だのなんだのと思う余裕なく誰かが獣道で孤立している状況を想像しなければいけない。そしてその状況に終止符を打つための具体的な方法を見つけなければいけない。

ありのままと言われても。結局あまりに非日常、脳内暴風雨の1週間

流れ込む情報に頭の処理が追いつかず、常に受け取った情報が耳から漏れ出ている気がする・・・そんな混乱した1週間だった。9月7日から15日までの約7日間、小さな我が家で、合計で9名の来訪・宿泊を受け入れた。「オープンビレッジ色川」というイベントの参加者受け入れがありつつ、我が家にはイベントとは関係のない来訪者もあり、それもまた脳内大混乱の一因となった。面白いかわからないが、混乱した日々を振り返る。(ここでちょこちょこ使用する素敵な写真は、途中から登場するカメラマンOさんによるものが含まれ、クレジットしています。素晴らしい、本当に)

月曜日。まず、オープンビレッジの参加者、大学四年生の男の子がうちにやってきた。東京または大阪への就職が決まっているが、大都会で40年働き続ける未来はなかなか見えない。いつかの選択肢のひとつとして、色川のような田舎の暮らしを見てみたい。とくに、家族でどう暮らしているのか見たい、体験したい、と彼は語ってくれた。

私は密かに、1〜2週間ほど前から、目の前に迫った来訪ラッシュに恐れ慄き、緊張していた。途中から考え備えることを放棄した。と言いつつ2週間ほどかけて少しずつ、深夜や早朝に家の掃除を着々と進めていた。

なにしろ千葉家は基本的に日常が疎かである。日常を見せるというコンセプトである以上、疎かな日常を見せる「べき」なのかもしれないが、我ながら変なところで気が小さい。疎かな日常を見せる勇気も、ストレスなく見せて過ごせる豪胆さも持ち合わせてはいない。

掃除を頑張って最終的に5人が雑魚寝できる空間を捻出した。ウォーリーを探す娘と付き合ってくれるWさん(撮影:大岩りおま)

台所。床にごちゃっと直置きしていたゴザがゴキブリ発生源だったことを発見し、静かに対処。居間と子どもの部屋と、そこらじゅうに散逸する娘(や保育所の先生方)の工作折り紙作品群をほどよく選別しゴミ袋の底に沈める。

そんな私の様子を見て、娘6歳もどこかでスイッチが入ったようだ。他の部屋に進出していたおもちゃを自分の遊び部屋に収めることに協力してくれた。しかし、一番の問題はトイレだった。どうしても汲み取り式トイレは臭気が出がちだ。トイレで色川の印象を悪くするのは避けたい。運悪くバイオ消臭剤が切れていて、急ぎ注文しても間に合わなそうだ。匂いを軽減するため、灰を撒いたり、木酢液を垂らしたり、エタノールで壁を拭いたり、保冷剤の間引きを兼ねて消臭剤を作って設置しているのだが、古くなったそれを捨てて新たに作ったりと悪あがきを重ねた。

そうして迎えた、月曜日。最初にやってきたのはオープンビレッジ参加者の大学四年生男子だった。私の心配は杞憂に終わり、彼の物腰柔らかく素直な性格のおかげで、概ねスムーズで楽しい初日受け入れを遂行できたと思う。この日は夜に「棚田を守ろう会」の会合があった。(すでにスケジュールに無理がある)。その場で、私にとっては気が重い、60人分の食事係を引き受けたことが脳内混乱を加速したのだと、今ならわかる。

火曜日。参加者の男の子にパソコン仕事を見てもらうわけにもいかないと、完璧に非日常的な茶畑の作業をする。前々日深夜まで掃除、前日は棚田会合後家に帰って親交を深めようと呑み、また寝るのが遅くなった。そして非日常、かつ日中暑い中での農作業。こうして書けばわかる。どう考えても無理をしている!

参加者の彼にもちょっと無理をさせてしまった。ごめんね!でも助かりました

この頃には、そもそも日常を疎かにしない時点で非日常だった、と薄々気がつき始めてもいた。午後からは、大学生の彼を次の家に案内して、そのままそこでボドゲに参加。これは我ながら良い時間の過ごし方だった。帰っても頭が働かず仕事はできなかったろうし、ど趣味の時間は精神に安定をもたらす。夜は、智史・娘も合流してそのままH家でごはんをいただく。娘たちが楽しそうだったし、私も汗臭い自分が気になる以外はとても楽しい夜だった。懐の深いH家に脱帽・感謝。

水曜日。朝出る前に夜の宴のためのピクルス作り。昼過ぎまでパソコン仕事。棚田イベントの食事係仕事も含まれる。買い出しのチャンスはこの日だけ、メニューを決めて60人前の数量を出し、色川内で買えるもの買えないものを選り分けて買い出しリストを作らねばならない。予定より遅れて町へ買い出しに向かう。案の定、買い出しから直接その足でなければオープンビレッジ交流宴会には間に合わない。そのまま参加。最後は雨に降られバタバタと帰ってきて、着替えて家族3人パタリと眠った。

問題はこの夜に起きた。23時過ぎか、翌2時ごろか。ものすごく明るい青白い光と、ドンガラガラガラガラガッシャン!!という漫画みたいな音がして目が覚めた。雷だ。うわ、これはかなり近いところに落ちたっぽいぞ。もう一度稲妻が光り、ゴロゴロピシャーンと音がした。光。1、2、3、4、5…と寝ぼけながら数え、えーと1秒に320メートルだから、だんだん雷が遠のいている。そう結論づけ、そして雷が落ちるとしてもできることは何もないよな、とも思い、再び眠った。

木曜日。いつものように起きて、トイレに向かう。するとまず居間の畳の上に、何やら見慣れない黒いプラスチック片が落ちているのを見つけた。なんだこれ、と拾い上げると、「安全」の文字が見えた。??寝ぼけているのですぐには気づかない。落雷で停電しているだろうなと思い、ブレーカーを上げようとして、やっと異変に気づく。ブレーカーのスイッチ部分にカバーがなく剥き出しになっている。上げようとするが、引っ掛かりがないので力なく戻ってしまい、上に留まってくれない。ふと足元を見ると、台所の床に黒いプラスチック片が2〜3個落ちている。やっと事態が理解できた。

「うわー。やばいかもよ、ブレーカーが吹っ飛んだみたい。多分落雷だ」と寝ている夫智史に声をかける。

「まじか」と一言発し、寝床から動かない智史。

マジだよ、と心の中で返しつつとりあえずトイレに行く。電気がなくてもトイレに影響はない。用を足しながら、足元を見ると何だか丸くて白いものが床に転がっている。拾い上げて10秒ほど。これは電球の「球」部分やないかい!と気づく。

根元部分と丸い部分が離れた状態で電球を見るのは初めてだ。落雷で球がふっ飛んだということ?状況次第では結構な惨事だったのではと想像して、恐ろしいというか、ドン引きした、というのが正しい感覚だ。

一応撮影した被害状況の数々を公開。左上からカバー吹っ飛びブレーカー、その破片1、破片2、カバーもスイッチも吹っ飛んだスイッチ、球部分やないかいの電球

冷蔵庫ももちろん止まっている。問題は、隣の口色川区にあるらくだ舎も被害に遭っているかどうかだ。冷蔵庫もインターネット回線もあるらくだ舎が無事なら何とかなる。こういう時、ちょっと離れて拠点があるのはリスクヘッジになるなと思った。家のWi-Fiは使えないので、電波を使い、スマホでらくだ舎裏に設置しているロバ用ウェブカメラのアプリを立ち上げてみる。これでライブ動画を確認できるなら、らくだ舎のWi-Fiが生きている。ライブ動画でロバの様子を確認できた。

やはりらくだ舎は被災しておらず、口色川区ではそもそも落雷なんてあったの?という雰囲気だった。家の冷蔵庫冷凍庫のものを全て店の冷蔵冷凍庫に納める。パンパンだけど、何とか収まった。

そんな中、今日から2日間、うちにはオープンビレッジ参加者のTくんがやってくることになっていた。彼を迎え、らくだ舎も営業日である。落ち着かないまま開店。オープンビレッジ開催中ということもあり、お店にはたくさんのお客さんが来てくれた。参加者の子にも喫茶店の仕事を手伝ってもらいつつ、話をしつつ。その傍らで、智史は大家さん→電気屋さんと連絡、万が一復旧できなかった時に備えて投光器を借りるなどの対策も講じてくれた。

結局、電気屋さんはその日の夕方に来てくれて、結果、ブレーカーはすぐに修理してもらうことができた。落雷でブレーカーが吹っ飛ぶ、というのは「あるある」ではなく「ないない」らしい。電気屋さんもこんなん初めてや、と言いながら修理してくれたらしい。通電すると、居間や寝室の室内灯、インターネット関連設備は無事だった。しかし、落雷の時に通電していた家電たち・・・冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、そして灯油ボイラーは壊れた。灯油ボイラーは燃料は灯油だが、着火には電気を使う仕組みだったと壊れて始めて気がついた。もうこの日はどうしようもないので、町の日帰り温泉まで出掛けて、夜ご飯も町で外食することにした。またもや、非日常である。

金曜日。この日はもうひとり、お客を迎えることになっていた。『バナナのらんとごん』『牛を食べた日』の装丁、そして最近ロロゴデザインでお世話になったデザイナーSさんだ。また新たな仕事を依頼しており、現場性を重んじる彼は、関東から弾丸日程で色川まで来てくれることになっていたのだった。相変わらずらくだ舎を営業しつつ、14時ごろ私は彼とともに牛食べでお世話になったT家に挨拶、からの仕事に関連してJ家に話を聞きに行き、店舗を閉めて、必要な食材だけクーラーボックスに詰め、家に帰ってごはんを作る。何を作ったか覚えてないけど、あるもので簡単なもの。そこは日常レベルが高かった。そして参加者のTくん、Sさんと、交流を兼ねてお酒を呑む。息切れ寸前だ。明日はTくんを送って、別のお客さんを迎えて、土曜日だからハヤシライスを朝から作ってらくだ舎を営業し、日曜日の棚田の食事で使う豆を浸水して茹でるのだ。タスク多い。

土曜日。朝ひとり早めに店に着き、鹿肉ハヤシライスを黙々と作る。お店はいつもの常連さんから始まり、その後もオープンビレッジ参加者の皆さんがそれぞれに来てくれて賑やかだった。こうしていろんな人が気軽に来れる場所を作っておくことはやっぱり意味があるな、と存在意義を確認しつつ、結構忙しくて、豆を茹でられない・・・と焦る。智史と娘はTくんを町まで送っていき、今日来るお客さんたちと買い出しなどしているので、お店は私ひとり。冷静だったつもりだが、実際にはもう正常ではなくて、いつも通りコーヒーを淹れていたはずなのに左手を地味に火傷した。お店が最も盛況な中で。痛いけれど、お客さんに心配をかけたくないので、何食わぬ顔(できてなかっただろうけど)でコーヒーを出してから、冷やす。冷やしていないとかなり痛い。保冷剤を手拭いで巻きつけて、手拭いをビショビショにしながら皿やカップを洗った。智史が夕方に帰ってきて、洗い物を手伝ってもらえてほっとする。客は到着が遅れている。その隙に豆を煮る。

18時過ぎ、待っていた客がやってきた。会社勤めしていた時の仲間たちだ。上司(恩師)Fさん、その息子(小6)Rくん、1個上の先輩Wさん、3個下の後輩T、その仕事仲間の若手カメラマンのOさん(クレジットしちゃってるけど)の5人だ。らくだ舎やロバを見てもらって、片付けを終わらせ、19時ごろ帰宅。勝手知ったるかつての仲間たちなので、私は甘えることを勝手に決め、火傷が痛いから今晩の夕食作りは何もしない、ことを一方的に宣言した。

送ってくださった写真の中でもとくに好きだなと思った写真(撮影:大岩りおま)

七輪で肉、秋刀魚を焼きつつお刺身などを食べる。ごはんだけは炊いた気がする。火傷をずっと冷やしながら食べて呑んで、また寝るのが遅くなる。自分で自分の首を絞めている。

日曜日。早めに起きてひとりらくだ舎へ。豆も他の食材も冷蔵環境におかねばいけなかったし、油、大きいやかんなどらくだ舎から運ぶべきものがあった。拠点が分散しているのは頭の容量を使う。あっちをこっちに移動して、使ったら戻す、という簡単なことだけど、運ぶ項目が多いと忘れないように慎重にならなきゃいけないから、混乱中の身には堪える。

必要なものを車に積んでから、パソコンに向かって今日作るものの分量と手順をテキストにまとめた。手順など簡単な炒め物系のものだけど、息切れしている今、お昼までに確実に料理を完成させるには頭の中の整理が必要だった。料理班メンバーに事前に見ておいて貰えばスムーズだし。

棚田小屋に、メンバー到着時間より少し遅れて到着。1週間ずっと心の重荷だった60人前のご飯を作り始める。一度テキスト化しておいたことで落ち着いて作業できた気がする。が、時間的にはギリギリで、最後の方は何人もの手を借りて盛り付けを手伝ってもらった。私は最後、ひたすら目玉焼きを焼いていた。

棚田稲刈りイベントのお昼ごはん。鹿肉ガパオ、チリコンカン、かぼちゃのサラダ、エンツァイと卵のスープ(撮影:大岩りおま)

60人分のレシピの正解なんてわからないまま作ったが、結構ちょうどよく、おかわりしたい人はお代わりできる量で、美味しかったとの感想もいただき、ミッションコンプリート。その後はひたすら洗い物をして、おまけに反省会もあって、16時。らくだ舎に向かい、みんなに棚田アイスを振る舞い、同時に棚田の広報のための動画撮影の打ち合わせをする。みんなにもらくだ舎で思い思いに過ごしてもらう。話がまとまり、入れ替える冷蔵庫を乗せて家に帰って入れ替えをして(ひどい人づかいの荒さだ)、温泉に入りに行って、もう遅いので町の安うま中華屋さんでごはんを食べ、家に帰って軽く飲んで、グースカと寝た。流石に昨晩よりは早く寝ることになった。

月曜日。みんなを家に残し、私は朝から、残った稲刈りの手伝い。今は思う。休めよ、と。食事係を担当するといつもそうなのだが、食事を作るだけで農作業をできていない、という事実にフラストレーションを感じてしまう。参加できるタイミングがあるなら稲刈りをしたかったし、前日に決まった動画撮影の立ち会いとインタビューをお願いしに行く目的もあった。8時半〜11時前まで稲刈りをして、みんなのお見送りに家に一度帰宅。

いい写真・・・!真ん中あたりを歩いているのが私だと思う。私が作業している間、みんなは撮影&散歩していたそうだ(撮影:大岩りおま)

記念撮影で無理な秒設定をしてめちゃくちゃ面白い写真が撮れた。お見送りする。娘が寂しさを紛らわすようにあっさりと、プイッとみんなの車に背を向けていて、愛おしかった。お昼ご飯を作って弁当箱に詰め、インタビュー動画の撮影をお願いしたMさんの家へ。世界陸上を見ながら一緒にお昼を食べてから、動画撮影に立ち会う。よく思い出せないが、その日はその後も慌しかった気がする。撮影に使ってしまった缶ビールをMさんに届ける任務があり、らくだ舎と家を往復したような。火傷はぷっくり膨らんでいて、それにガーゼを巻いたり巻き直したり。やっとゆっくりロバを撫でる時間ができて、よく撫でて癒されるな〜と思った気がする。

翌日以降も、脱走ロバ騒動に始まり、収穫した稲をきつく縛らねばと力を入れすぎた結果右人差し指に肉芽(にくが、と読むらしい)ができて痛い、結果左は火傷、右手は肉芽、と状態異常が続き、落ち着くまでに数日かかった。洗濯機もボイラーも、何もできず今日に至り、明後日には山陰山陽ツアーに出発する。もう、いろいろ全部、出先で考えようと思っている。

お知らせ・山陰山陽ツアー?などなど

10月は出かけて、戻って、出かけて、戻って、店舗営業日が複雑になっています。お店の利用者の皆様にはご迷惑おかけします。

10/4(土)、9(木)、10(金)、11(土)、18(土)が臨時休業日です。

10/5(日)島根県石見銀山いも代官ミュージアム10/10(金)鳥取県境港市古と時(こととき)10/11(土)鳥取県湯梨浜町にて「一斉着陸」翌日12日には汽水空港さんにてお店番をします。

再会したい方、いつか行きたいと思っていた場所、会いたいと思っていた方に会う山陰山陽の旅。得たもの、心が動いたこと、またこちらにも書きたいなと思っています。

発信いろいろ

Radio「らくだ舎のきらくなラジオ2 」月1回くらいで更新。暇な時に聴いてください。リンクはpodcastですが、spotifyとYoutubeでも配信してます。政治の話はこちらで話していて、もうすぐ次の回も更新予定です。

Radio「色川山里ラジオ」こちらはMCを交代交代で務めます(時折不在)。色川住民の人生を聴く番組です。こちらも最新回では私が脳内暴風雨のことを喋っています。

Instagram お店のこと中心に、日々のことをお知らせ

実店舗 Coffee&Tea&Books らくだ舎 OPEN:木・金・土 10:00-17:30649-5451 和歌山県那智勝浦町口色川742-2 色川よろず屋内

登録するとメールが届きます。基本無料です。時折、メールでしか書かないことがあります。よかったら、でもぜひ登録してください、読んでくれる人がいる、というのはやはり後押ししてくれるもので、登録してもらえると少なくとも届いている安心感があります。

すでに登録済みの方は こちら