らくだの足あと14歩目 2025.7.2

色川の田植えシーズンは4〜6月と集落と人による。いつもお世話になっている外山家は6月半ばに田植え。近所のみんなで田植え中

目次

-

ロバがきた3 ミミオレとの最初の一週間

-

仕事の地層:私はクマのことを何も知らなかった!:国内クマ研究の第一人者 北大・坪田教授インタビュー/「周年」に紙媒体ができることがあるなら:JAつくば市谷田部産直部会40周年冊子の編集・ライティング

-

お知らせ:OV色川参加者募集もクラファンも始まりました /『牛を食べた日』完成間近!

ロバがきた3 ミミオレとの最初の一週間

小屋に入るまでの悪戦苦闘。久しぶりに自分の心配性を自覚

前回は、夕方にミミオレ(うちのロバの名前です)が到着したこと、小屋に入ってくれず仕方なく到着日は帰宅したこと(メール会員さん限定)を書いた。その後の顛末についてお話ししたいと思う。

結論から言うと、ミミオレは小屋に入ってくれた。到着から5日かかって。

ロバは、とても慎重で、臆病な性質を持つ。ミミオレもまさにそうだった。小屋に入るためのスロープを警戒しており、エサで誘導すると前足まではスロープに載せるが、それ以降は決して入ろうとしなかった。ミミオレが来た日は、到着直後から結構な雨が降り出し、翌日も雨だった。ミミオレは小屋の短いひさしの下に佇むばかりで小屋の中には決して入ってくれなかった。3月半ばに差し掛かろうとする頃だったが、本州最南端に近いとはいえ、色川は山の気候である。夜は毛布なしでは寝ることができない気温だった。

雨に濡れたミミオレの身体は少し震えていて、どうしよう、どうにかして小屋に入って欲しい、と気持ちばかりが募る。応急処置として、到着翌日にビニールシートを買ってきて、小屋と柵に括り付けて簡易的な屋根を作った。最初はその下に入ってくれていたが、風で煽られる音が怖いのか、結局ひさしの下にいることも多く、身体半分は濡れているような状況が続く。

簡易的に作った屋根。最初はその下に餌を置くと入ってくれたが、徐々に入らなくなってしまった

寒さを感じる夜、ミミオレは小屋の外で震えているだろうかと思うと、眠りが浅くなった。私にしては早い朝5時6時に起きて、支度をして、7時過ぎにはミミオレのもとへ行って世話をした。毎日、エサで誘導したり、木のスロープが足に引っかかって嫌なのかもとゴムマットを敷いたり、中が暗くてどうなっているかわからないないのかも・仲間がいると思えば入るかもと姿見を持ってきて小屋の中に設置してみたり。ちなみに鏡作戦には全く効果がなく、無反応であった。

雨は2日で止んで、少しだけホッとする。

与えたエサは喜んで食べてくれていた。警戒を解いてよ、私たちが飼い主だよ、気持ちを許せる相手なんだよ、と呼びかけながら毎日丹念にブラッシングした。徐々に心の距離が縮まっているように感じる。

決意の日曜日。賽は投げられた!勝因は小屋快適作戦か

今日こそは、絶対に小屋に入ってもらう!そう決意したのは、到着から5日目の日曜日。私は朝7時からオンラインミーティングがあった(諸々の事情からそこしかタイミングが合わなかっただけで、とても稀なことである。朝活できているわけではない!)。エサの半分を小屋に運びいれ、PCを持ってその隣に腰を下ろす。ここは安全ですよ飼い主の私もここで仕事したくなるくらい快適なんですよ作戦だ!オンライン相手はお互いによく知っている前職の上司Fさんだったので、完全なるアウトドアパーカー姿でロバ小屋の片隅にいる私を少し笑うだけでスルーしミーティングしてくださった。

ミーティングをしていると、ミミオレはなんだろう?どういうことかしら?そんな感じで小屋の中を覗いてくる。鼻先、顔、首……少しずつ小屋に上半身が入ってくる。いいぞいいぞと内心思いつつ、ミーティングを続ける。(正直に言うと多少、気は散っている)。仕事の話が終わった頃、かなりミミオレが小屋に頭を入れてきた。Fさんの息子小学校5年生も起きてきたので、PCをぐるっと回してミミオレを見せた。事情を話すと、「そりゃ、初めてのところはきっと怖いよね。最初はね」すぐに察してそんなことを言っていた。

ミーティング終了。小屋に首を突っ込んでいるミミオレの足元を見ると、入り口まであと一歩だ。しかし依然として後ろ足は地面のまま。

私の目がない方が、入るかもしれない。そう思い一度小屋を離れる。トントンと音がして振り返ると……入ってるやないかい!(エセ関西人になりたくもなるよ)

入ってるやないかい!

入る時はじつにあっけないものだった。そして一度入ったらもう二度目三度目は全く躊躇しないのだ。トトトン♪と警戒にステップを踏んでいるかのようにスロープを越えて小屋に吸い込まれていく。

はあ〜と深い溜め息が出た。ミッション完了である。その日の夜、私はやっと明るい気持ちで寝床についた。よく寝た。

その後のミミオレは、むしろ小屋を気に入った様子。暗くなると小屋の中に入っていく。座って大人しく寝ているようだ。(覗こうとすると出てきてしまうので目撃できない)。日中でも小屋の中にいる時もある。

6月半ばにはミミオレの登り降りの負荷にスロープが耐えきれず、ただの台と化したのだが、ミミオレは意に介さず小屋に入り続けている。

台すら要らない疑惑もある。そのうち試してみるつもりだ。

来てから一週間のミミオレの様子をやっと振り返り終わったが、すでにうちに迎えて4ヶ月が経とうとしている。1日ミミオレと戯れないだけで寂しい。最近は、冬毛が夏毛に生え変わり、癖っ毛さんのミミオレはいなくなってツルッとしたスマートなミミオレになった。冬毛と夏毛でこんなに変わるなんて面白い。ロバのいる生活は、発見があり日々楽しい。

今夏以降、本格的にロバを活用した事業に着手する。そのことはまた今度。(貴子)

ただの台と化したスロープ。ま、いっかと放置中

仕事の地層

最近した仕事紹介のコーナータイトルを「仕事の地層」としました。積み重ねていきます。

私はクマのことを何も知らなかった!:国内クマ研究の第一人者、北大の坪田教授インタビュー記事

所属するひとしずく株式会社の仕事で年間担当させていただいている、旭硝子財団『af Magazine』の記事執筆。5月末に、熊研究の第一人者、北海道大学 坪田敏男教授へのインタビュー記事が公開となった。

近年、ヒトの暮らしとの衝突が多くなり、報道でよく耳にするクマ。

北海道にいるのはヒグマで、本州にいるのはツキノワグマ。鈴を鳴らずなどしこちらの存在を知らせてあげれば、警戒して近寄ってくることはない。

そんなことしか知らないのに、私は、なんとなく、クマをよく知っている動物のように思っていた。

「じつはクマの生態というのは、まだまだ謎に包まれているんです」と、これまでの研究成果を話してくれた坪田教授。

まず「クマは草食動物である」こと。生態として、雑食ではないのだ。冬眠したままで子どもを産み、冬眠したままでしばらく育てるという驚きの出産・子育てのこと。

大型動物であるがために、サンプル数を多く観察できないこと。かかる費用が大きく、研究費が足りないこと。坪田教授は、こうした状況を変えるため、自らクラウドファンディングで資金調達を行ってきた。クマ研究を少しでも進め、若手研究者がクマ研究を諦めないよう道筋をつけている。

クマはどうしても、ヒトの生活の中に位置付けられてしまう動物。市民への情報発信、正しくクマを理解してもらうための活動をしないわけにはいかなかった。そんなことを語っていた坪田教授。「ヒトの生活の中に位置付けられてしまう」、という言葉がなんだか心に残った。ヒトの身勝手さ。クマは(時にそれはシカで、イノシシだろう)そこで生きているだけなのに、対立してしまうどうしようもなさ。

会長を務める市民団体「ヒグマの会」が発信する様々な媒体は、情報密度と質が異様に高く(適切な表現ではないと思うが、こうした市民団体の発信する情報として史上最高レベルと感じた)、かつ読み手をよく考えて読みやすくわかりやすく編集されていて、思わず、なんて素晴らしい!と口に出してしまったほど。

北海道大学博物館の館長も務める坪田教授は、今年度で定年となり退官される。来年二月、集大成となるヒグマ展を企画しているそうだ。きっと素晴らしい内容になるに違いない。北大博物館、行ってみたいけれど、北海道はなかなかに遠い……。

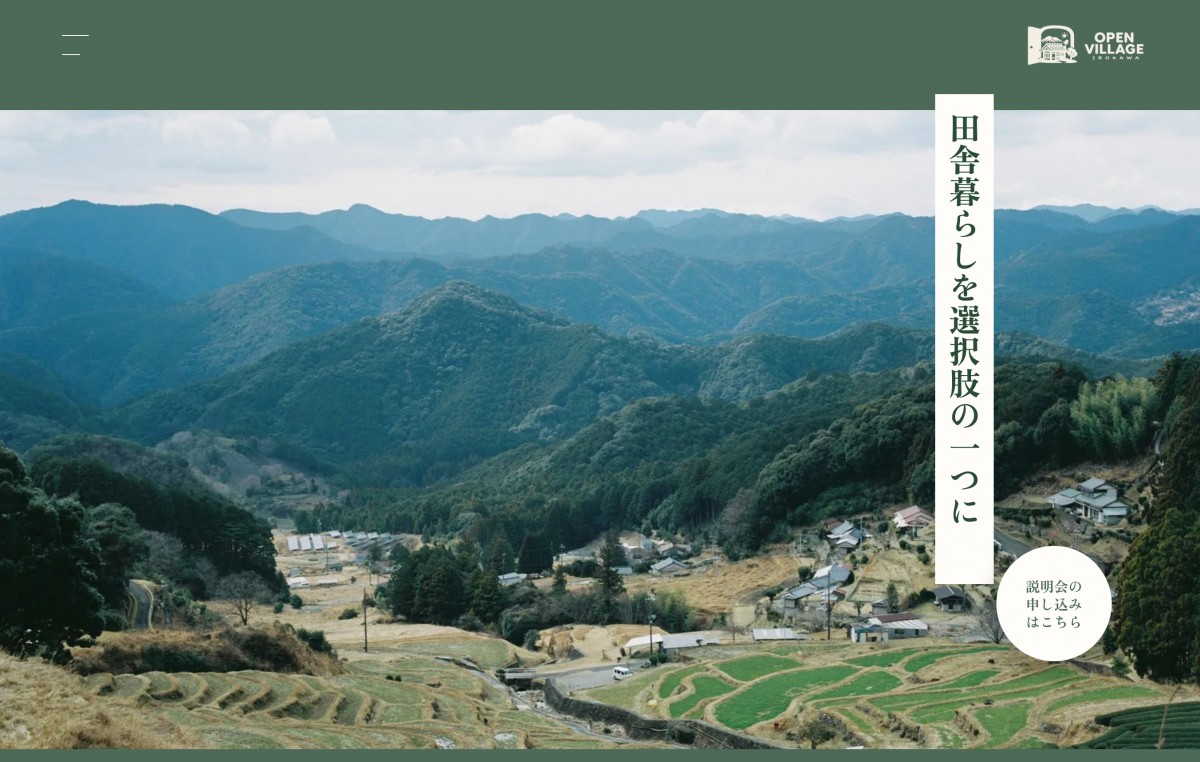

「周年」に紙媒体ができることがあるなら:JAつくば市谷田部産直部会40周年冊子編集・ライティング

校了直前の校正紙より。JAつくば市谷田部産直部会は全国的なJA統合の波の中「つくば市の谷田部地区」だけで単体の農協を維持している。若手後継者もたくさんおり、じつは奇跡みたいなことをやってのけている

JAつくば市谷田部産直部会さんは、茨城県の南部に位置するつくば市にある農協(JAつくば市谷田部)の中にある一つのグループだ。生活協同組合パルシステムとの産直取引をしている生産者の皆さんで構成されていて、お米、きのこ、野菜の生産者の皆さんがいる。

私は前職でパルシステムの広報・広告を編集・制作する仕事をしていたのだが、つくば市谷田部産直部会さんは、いつの頃からかうちの会社が直接彼らからか相談を直接受けるようになり、前述(ロバのところ)の上司Fさんに茨城出身の私は誘われ、案件に携わらせてもらった。

私が会社を辞めて退職する直前、ちょうど部会は三十周年を迎えるところだった。それから10年。私は退職して移住したので、関わることは無くなってしまっていたけれど、Fさんが今回、部会四十周年の冊子の編集・ライティングを依頼してくれた。

きっとこういった冊子は、三十周年でも作ったし、節目として、なんとなく作っておくか、という気持ちで制作を決めることが多いと思う。

歴史を振り返って記録しておくことも、普段の活動を整理して言葉にしておくことも大事だと思ったけれど、私が作るなら、この冊子を四十周年の集まりで受け取った部会の皆さんに、何か少しでもプラスに、次の十年に向けて前を向いてやっていこうという気持ちになるようなものにしたいなと思った。

だから、挨拶や歴史と活動紹介はそこそこに、インタビュー記事に多くのページを割いた。私が思ったような効果があったのかはわからない。

どのインタビューも、一人ひとりが歩んできた道があるから語れること、その立場にあって、その個性だあるから語られた率直な言葉で、ジーンと胸を打つ言葉がたくさんあった。やっぱり人には人ひとりぶんの物語がしまわれていて(らくだ舎出帆室『二弍に2』抱樸のところを参照)、語るべきこと、人の心を動かす言葉というのは、一生懸命にやってきた人なら必ず持っているものなのだなという想いを強くした。

十年と少し前、つくばの中華料理屋さんで一緒に飲んだ時の皆さんの笑顔が忘れられない。この冊子を読んで、やいのやいの言いながら良いお酒が飲めたとしたら嬉しい。時間が限られていたが、Fさんもホイホイと写真を撮影しに行ってくれて、久しぶりに元同期のデザイナー文ちゃんとも一緒に仕事ができ、思ったことを形にすることができた仕事だった。

お知らせ

オープンビレッジ色川、参加者もクラファン支援も募集中

「オープンビレッジ色川」というイベントが、2025年9月8〜13日にかけて開催される。私たちらくだ舎のゆるやか協定仲間の德森氏27歳がひとり委員会で企画・運営に奮闘している。私たちはラジオで喋ったり、クラファンの記事の編集執筆を支援したり、受け入れ家庭の一つだったりで、必要な時に必要そうなとこをこちょこちょっとする感じで関わっている。

公式ウェブサイト↓こちらから

大学の「オープンキャンパス」と「企業インターンシップ」の間くらいのことを村でやると思ってもらえたら想像しやすいと思う。大学は、じつは市民が入って良いけれど、今日はオープンですよと言って高校生と親を迎え入れ、学内を見て回ることができたり、先輩がどんな感じの大学生活を送っているか話したりすることができるのがオープンキャンパスだ。オープンビレッジは、もう少し深い。ホームステイして暮らしを体験し、山里暮らしってどんな感じなのか、泊まりがけで知ってもらう。自分が暮らしていくとしたら?をイメージできるように。ひとり委員会の德森氏が若者だから、そして若者向けだぞと名うつイベントが移住イベントには手薄だから、イメージしている主要ターゲットは若者。でも、子育て中の方も、お年を召した方も、社会人入学したってオープンビレッジに来たって良い。興味のある方は、一度ウェブサイトを見てみてください。

この企画、完全に個人でやっている取り組みなので、資金源は全くない。そんな中現状持ち出しで協力してくれているカメラマンやデザイナーなど、近隣の若手クリエイティブ職の皆さんにお金を払いたい・・・というのがこのクラファンの主な使い道。若者が色川に来るための交通費を支援するリターンもある。共感していただける方はご協力をお願いします。残り30日、あと65万円くらいのようです。

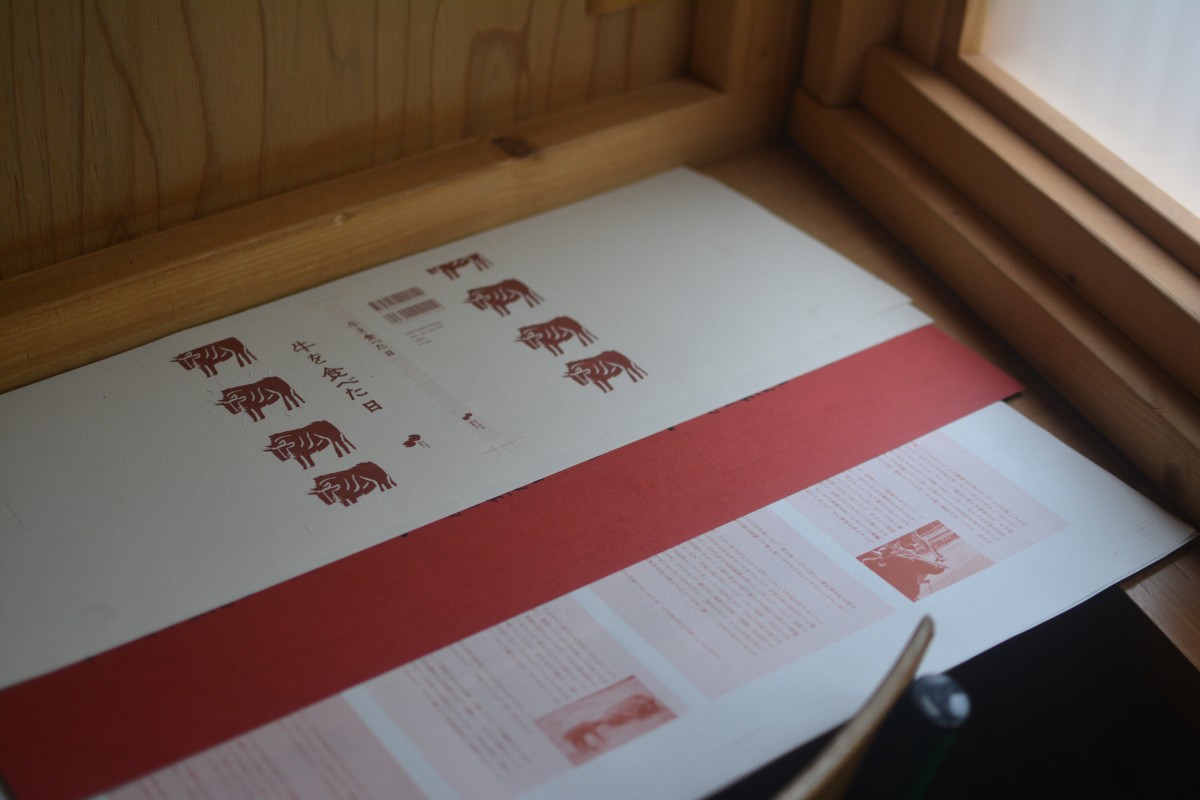

らくだ舎出帆室の新刊『牛を食べた日』完成間近!

こちらは先日届いた色校正紙。カバーはここから少しだけ変更している

牛を食べたあの日から一年と5カ月。ようやく、本の形にして世に送り出すことができそうだ。

色川の友人一家、外山家が、手ずからミルクを与え、育ててきた牛「きくな」を食べることにした。その経緯、その一部始終を近くで見させてもらい、記録したい。それがこの本の出発点だった。

しかし、制作を進めるうちに、最初に思っていたような「外山家の記録」だけでは本として成立しないということがわかってきた。長年私が考えてきたこと、私自身の話をすることになった。これをおもしろいと思って読んでもらえるのか、不安もある。でも、デザイナー濁点の鈴木さんの力により、本という物体として、良い佇まいのものになることは確信している。A5サイズの小さな本だ。小さいから、移動中に読むにも良い。この地を訪れた人の、自分へのお土産みたいな本になるといいなとも思っている。

この本は、「らくだの足あと」シリーズの一冊目として位置付けている。そう、このニュースレターと同じ名前。というか、時系列で言うならば、らくだの足あとシリーズの構想が先にあり、ニュースレターの名前がそちらに寄ってしまった。私たちらくだ舎自身の生活に近いこと、この地で得た物事、そうしたものを記録して積み上げていく。歩いた後に、足あとがある。それを掬い上げるような本のシリーズとして考えている。

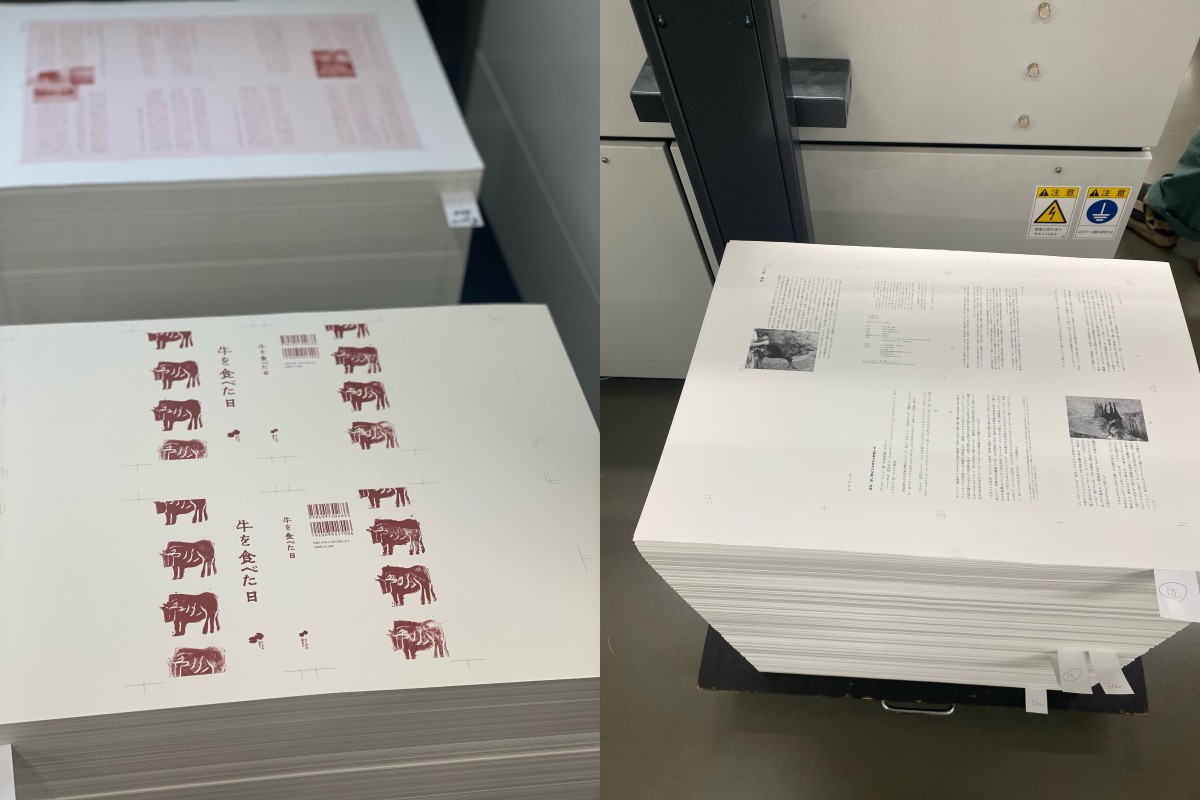

じつは、京都での印刷立ち会いから帰る電車の中で、このニュースレターの大部分を書いた。

今回も印刷は京都の修美社さんにお願いした。刷り上がって積まれた特色のページ(カバー)と、スミ(黒)1色のページ。立ち会いでの私はほぼ役立たずで、勉強のために行っている

予定では7月26日にはらくだ舎に届き、店頭とネットショップでまず販売を開始、順次書店さんにもご案内をお送りしていく予定だ。まずは完成した本を見るのが楽しみだ。

WEB版でお読みの方、よろしければ登録いただけたら嬉しく思います。登録者数100をまずは目指しています。<らくだの足あとって?>登録はメールアドレスを入力するだけ。ゆくゆく、有料の部分を作ったり、緩やかなメンバーシップ制度なども考えていきますが、勝手に課金されたり、こちらに登録・解約の通知が来たり、といったこともありません。登録・解約ともに気軽にどうぞ。時折、WEB版では読めない情報を、メルマガの方にだけお届けします。

Radio「らくだ舎のきらくなラジオ2 」月1回くらいで更新。暇な時に聴いてください。リンクはpodcastですが、spotifyとYoutubeでも配信してます。ちょうど今日最新話配信です。podcasts.apple.com/jp/podcast/id1725074419

Radio「色川山里ラジオ」こちらはMCを交代交代で務めます(時折不在)。色川住民の人生を聴く番組です。一周年記念の放送が今最新です。https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1754913630

Instagram お店のこと中心に、日々のことをお知らせhttps://www.instagram.com/rakudasha/

実店舗 Coffee&Tea&Books らくだ舎 OPEN:木・金・土 10:00-17:30649-5451 和歌山県那智勝浦町口色川742-2 色川よろず屋内

すでに登録済みの方は こちら